Cada vez que alguien dice algo provocador en redes sociales, Dios mata a un gatito y buena parte del universo levanta el dedo acusador. No siempre por el mensaje en sí —que puede ser discutible, irónico, torpe o incluso desagradable— sino por la velocidad con la que aparece la exigencia de que alguien sea cancelado, procesado o silenciado. Como si disentir, provocar o incomodar fuese lo mismo que delinquir. Como si opinar fuera peligroso, si molesta a alguien. Como si la libertad de expresión debiera ser un derecho administrado por el algoritmo.

Pero, por fortuna, la libertad de expresión existe. Incluso en sitios como Twitter -X-. Incluso en los comentarios de una noticia. Incluso cuando es incómoda, provocadora o molesta. Especialmente en medios con los que no comulgamos, porque este no es un fenómeno exclusivo de izquierdas de derechas.

Nos hemos acostumbrado a pensar que lo digital debería ser más “limpio” que la vida real. Como si la red tuviera que estar libre de contradicciones, de conflictos, de ironía. De ahí que nos congratulemos que sitios como Bluesky sean pequeños remansos de paz y no el salvaje oeste que era Twitter en 2012. Pero al final, las redes son plazas públicas, cafés, pasillos de universidad donde nos vamos a encontrar con un sujeto que, simplemente, nos cae mal y con el que tenemos que convivir. Lugares donde las ideas compiten, y a veces chocan. Pero no todo lo que choca es punible.

Hace tiempo que la libertad de expresión dejó de ser entendida como un derecho para convertirse en trinchera. A menudo, en nombre del bien, se exige la censura contra quienes no comulgan con nosotros. A menudo, en nombre de la sensibilidad, se exige silencio. Pero la libertad de expresión no es solo un derecho para decir lo que gusta, sino, sobre todo, para proteger lo que incomoda. Porque lo que gusta no necesita defensa.

Lo dice la Constitución, en su artículo 20. Y lo recuerda el Tribunal Constitucional en su STC 177/2015, donde establece que “la libertad de expresión comprende no solo la difusión de ideas pacíficas, sino también aquellas que pueden molestar, inquietar o disgustar a una parte de la sociedad”. Una sociedad democrática no solo tolera el conflicto: lo necesita para no atrofiarse. Por eso siempre me he sentido incomodo con esa afirmación que dice que “a los nazis no se les discute, se les combate”. A veces es necesario que suelten su tontería para poder señalarle con el dedo y decirle “pero qué tonto eres”, sin necesidad de pasar por la comisaría a poner una denuncia.

Esa doctrina bebe directamente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que desde el caso Handyside vs. Reino Unido (1976) insiste en que la libertad de expresión “protege no solo las ideas bien recibidas, sino también aquellas que ofenden, chocan o perturban”.

Y sí: eso incluye bromas. Incluye ironía. Incluye sátira política. Incluye arte. Incluye tuits. Incluye cosas con las que no estaríamos de acuerdo ni en un millón de años.

El caso de Cassandra Vera lo ilustra a la perfección: condenada inicialmente por enaltecimiento del terrorismo por tuits sobre Carrero Blanco (como: “ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial”), terminó siendo absuelta por el Supremo, que consideró que sus mensajes, aunque de mal gusto, estaban amparados por la libertad de expresión.

También lo ha dicho la Audiencia Provincial de Madrid al archivar la causa contra el humorista Quequé, acusado de incitar al odio religioso por bromear sobre el Valle de los Caídos y los abusos clericales. El tribunal fue claro: la sátira en contexto humorístico no constituye discurso de odio.

Y sí, hay límites. El artículo 510 del Código Penal establece el delito de odio cuando hay incitación directa o indirecta a la violencia o la discriminación contra colectivos. Y sí, esos límites deben aplicarse con firmeza cuando lo que se dice promueve agresiones o degrada sistemáticamente a otros.

Ahí está, por ejemplo, la condena de la Audiencia de Málaga a siete personas por una campaña de mensajes en redes que criminalizaba a menores migrantes. Un tuit decía: “Habrá que hacer limpieza étnica con estos delincuentes de MENA”. En ese caso, no había sátira ni contexto crítico: había una deshumanización sistemática que sí vulnera el marco penal.

O el caso del tuitero condenado por insultar brutalmente a Adrián Hinojosa, un niño con cáncer: “Que se muera el torero de mierda, seguro que se lo merece por disfrutar matando animales”. El Tribunal Supremo ratificó la sanción, recordando que la dignidad no es un derecho disponible, ni siquiera en clave “de humor negro”.

Pero no todos los casos son iguales. No todo lo que incomoda es odio. No toda crítica es incitación. No toda ironía es violencia.

Y hay también casos frontera, más controvertidos, donde los límites se difuminan. Pensemos en los raperos Hasél o Valtònyc: ambos condenados por letras de canciones con mensajes que mezclaban insulto, crítica política, referencias a la violencia y a la monarquía. En sus casos, el debate no es si lo dicho era ofensivo —lo era— sino si ese tipo de discurso debe ser castigado penalmente o protegido por el derecho a la provocación artística y la crítica institucional. El caso de Valtònyc incluso ha llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que cuestiona si la legislación española sobre injurias a la Corona es compatible con los estándares europeos de libertad de expresión. Son esos los escenarios en los que más se necesita un marco jurídico sensible, proporcionado y evolutivo.

Lo problemático es cuando se empieza a equiparar “ofender” con “delinquir”. Cuando se cree que toda disidencia debe sancionarse. Cuando se pide cárcel por una canción, por una broma, por una viñeta o por un tuit irónico.

No es censura que la ley sancione al que incita a pegar una paliza. Pero sí es jurídicamente peligroso convertir cada expresión impopular o de mal gusto en una querella. Y ahí entra la necesaria proporcionalidad.

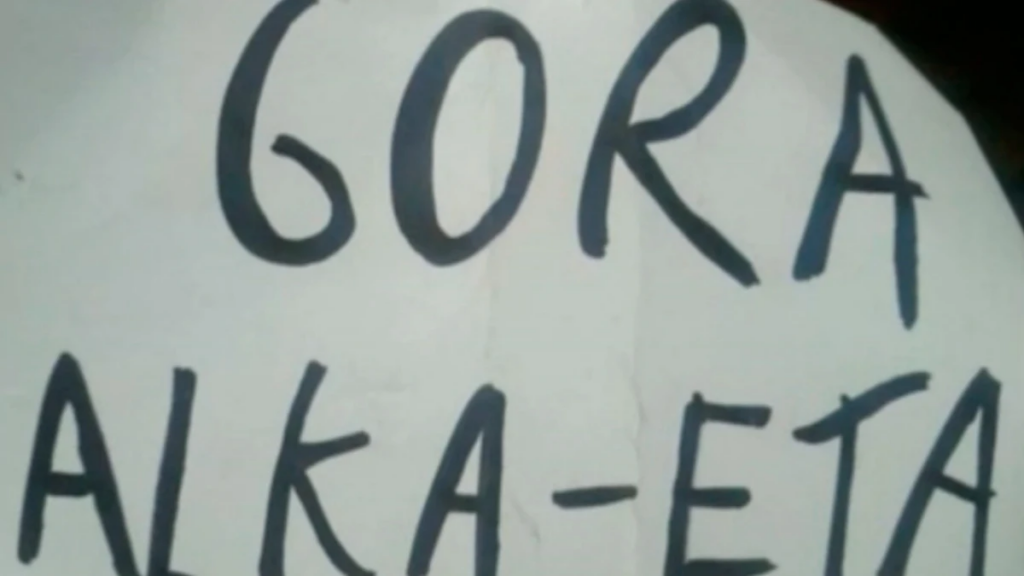

La Audiencia Nacional archivó la causa contra unos titiriteros por enaltecimiento del terrorismo señalando que la aparición de la pancarta en la obra ‘La Bruja y Don Cristóbal’ que decía “Gora alka-ETA” era acorde con el contexto que marca el «guion y la grabación, en lenguaje esperanto y ante un público infantil»

Mientras tanto, cada vez que alguien publica algo controvertido, aparece el coro de “denunciadlo ya”. Como si la justicia penal fuese un botón de pánico ante cualquier incomodidad ideológica.

Y en paralelo, las plataformas digitales —donde este debate se juega a diario— siguen sin asumir del todo su papel. Amplifican lo viral sin filtrar lo veraz, promueven el escándalo antes que el contexto. En Europa se avanza con el Digital Services Act, que obliga a las grandes plataformas a ser más transparentes con los algoritmos, a actuar frente a contenidos ilegales, pero también a proteger la libertad de expresión. La censura algorítmica es tan preocupante como la impunidad. Y no hay reglas claras.

Nos hace falta pedagogía jurídica. Saber qué es libertad de expresión, qué es discurso del odio, y qué es simplemente mal gusto. Saber que la ley protege incluso lo que no nos gusta o no compartimos. Porque proteger la libertad no es proteger el confort, sino permitir que ideas distintas puedan coexistir sin miedo.

No, no todo está permitido. Pero tampoco todo debe ser perseguido.

Así que sí: “solo es Twitter” no debería ser una excusa para el odio. Pero tampoco debería serlo para callar al que disiente. Lo que necesitamos no es más silencio, sino más criterio.

Porque sí: las palabras importan. Y porque importan, también debemos defender el derecho a usarlas, a discutirlas, a resistirlas y a entenderlas.

Una sociedad democrática no se construye en el mutismo ni en la persecución de lo incómodo, sino en el ruido fértil del desacuerdo libre. La libertad de expresión no es un premio al buen comportamiento. Es el fundamento mismo del debate social, y sin ella, todo lo demás se apaga.

Protejamos el derecho a hablar, no porque estemos siempre de acuerdo, sino precisamente porque -casi nunca- lo estamos.