“En la sombría oscuridad del lejano futuro, sólo hay guerra”.

Y una pila de miniaturas sin destroquelar que me produce mucha ansiedad.

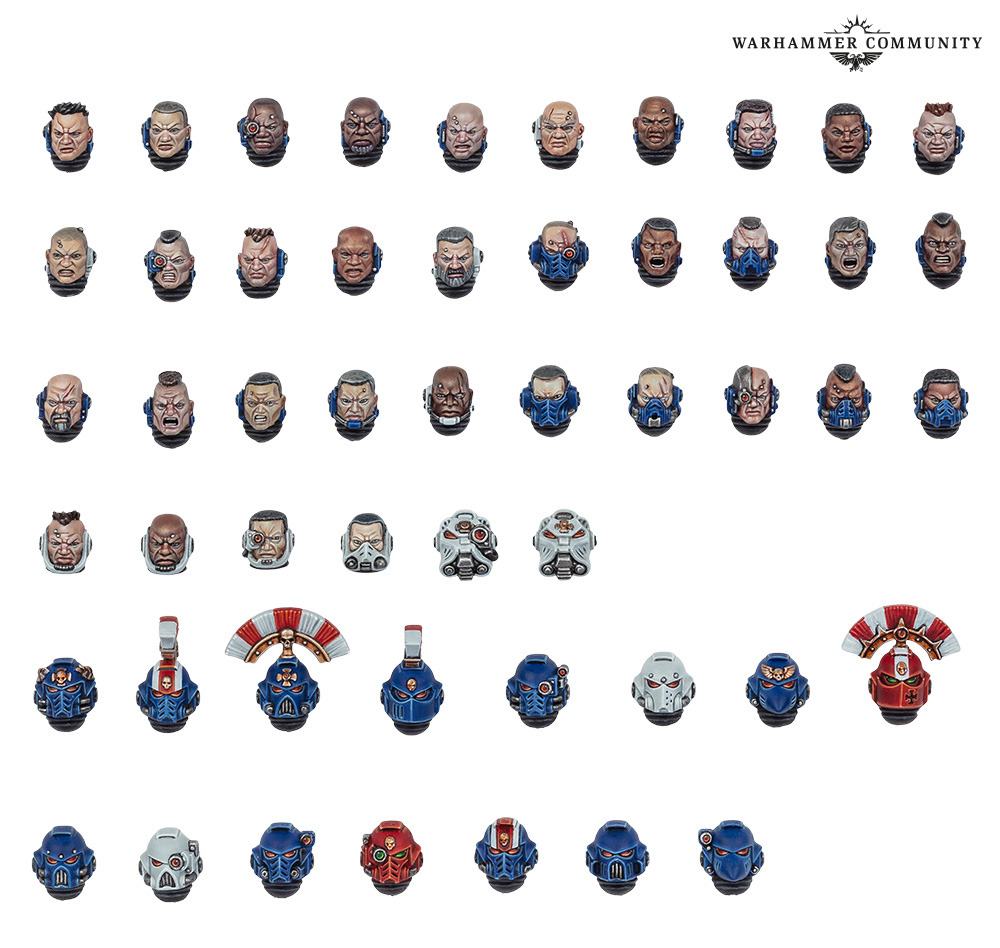

Buena parte del hobby de los moñecos consiste en personalizar las miniaturas. Durante décadas, los aficionados han modificado figuras con masilla verde, limas, piezas sueltas y pintura, transformando un producto estandarizado en algo único. Esa práctica artesanal forma parte del ADN del wargaming desde mucho antes de que la industria descubriera su rentabilidad. Pero en los últimos diez años, la irrupción de las impresoras 3D ha multiplicado exponencialmente las posibilidades creativas de la gente que, en vez de manos, tenemos muñones. Lo que antes era lento y limitado hoy está al alcance de cualquiera con un archivo STL, una impresora 3D y un poco de tiempo libre. Y esa transformación silenciosa ha terminado por abrir una grieta profunda entre la comunidad y la empresa que domina el sector.

Acompáñenme para esa estremecedora historia de terror, hipocresía y gente con una higiene corporal discutible.

Games Workshop – Citadel, la empresa responsable de Warhammer y que acapara un 90% del mercado del wargamming a nivel mundial – fuente, “my tanned balls”- ha demandado al estudio italiano Ghamak, especializado en esculturas 3D imprimibles, por “concorrenza sleale”, competencia desleal según el artículo 2.598 del Código Civil italiano. No es la primera vez que GW intenta proteger su dominio sobre Warhammer, pero esta vez -al igual que en el pleito de Chaperhouse syudios, del que hablaremos otro día- no va tras copias exactas salidas de un taller de resina de Shenzhen -al que sólo se tiene acceso a través de una discreta ML-: acusa a Ghamak de beneficiarse sistemáticamente de su inversión en Propiedad Intelectual a través de un catálogo que, sin reproducir signos distintivos, resulta funcionalmente intercambiable con el suyo. Esta vía legal evita la necesidad de demostrar infracciones pieza a pieza: basta con alegar que la actividad económica del demandado se basa en “parasitismo” —aprovechar la reputación y el trabajo ajeno sin un esfuerzo equivalente.

El caso es llamativo porque Ghamak no es cualquier escultor. Lleva años ofreciendo líneas completas de miniaturas “compatibles”, muchas inspiradas en facciones icónicas, bien conocidas por jugadores de Warhammer. No se trata de bits sueltos o guiños puntuales -como lo era Chaper House-: es un catálogo paralelo capaz de equipar un ejército entero, vendiendo por fuera del circuito oficial. Y eso, desde la perspectiva jurídica italiana, encaja en el molde perfecto de la competencia parasitaria. No hace falta confusión de marca ni plagio literal: basta con demostrar que la estrategia comercial depende de la existencia del competidor dominante. En este caso, GW.

La ironía es obvia para cualquiera que haya prestado atención a su historia. La empresa británica nunca se caracterizó por su imaginación virginal. Los Necrones nacieron como copias directas de los Terminators de James Cameron, los Tiranidos lo eran de Alien de Giger y Scott, los Arbites son un calco amable de los jueces de Mega City One – GW era la depositaria d ellos derechos para un juego de miniaturas del Juez Dredd en los 80-. Y en los conceptos pasa lo mismo: el Imperio de la Humanidad bebe de Dune y el Caos surge en línea directa de Michael Moorcock. Warhammer nació mezclando tropos ajenos y construyendo con ellos un lenguaje visual potente. Y hoy, tras décadas de apropiación, exige a otros lo que nunca hizo.

La elección de la competencia desleal como estrategia legal no es casual. Litigar por copyright obliga a demostrar qué pieza fue copiada, cuándo, con qué originalidad y bajo qué derechos. La figura del parasitismo permite en cambio un ataque más amplio y económico: no se discute la forma de una hombrera, sino la lógica entera de un negocio. Si GW logra que un tribunal italiano confirme que Ghamak vive de su inversión creativa, el golpe será devastador para un sector de escultores independientes que floreció gracias a la impresión 3D. No se trata de un simple pleito comercial: es una declaración de intenciones sobre quién manda en el hobby.

Italia es un terreno fértil para esta jugada. El artículo 2.598 del Código Civil permite sancionar conductas que, sin ser infracción clásica de marca o autor, se consideren contrarias a la “correttezza professionale”. Basta con probar que una empresa basa su actividad en colgarse de otra. Ghamak, con un catálogo construido alrededor de equivalentes funcionales, es el blanco perfecto para establecer un precedente que disuada a otros. GW no necesita demostrar que inventó nada; sólo que otros están monetizando su universo estético. Es una maniobra quirúrgica: un caso bien escogido, un tribunal favorable y una doctrina jurídica flexible.

Para los escultores 3D, la amenaza es clara. Hasta ahora han operado en una zona gris: evitando marcas registradas, cambiando detalles visuales y confiando en que la diversidad estilística bastaría para blindarlos. Pero si un juez dicta que basta con “aprovechar la inversión” para que exista parasitismo, el margen se reduce drásticamente. La estética compartida se vuelve un campo minado. Y si GW gana, no será necesario demandar a todos: bastará con este caso para intimidar al resto.

El contraste con el pasado de GW es difícil de ignorar. La empresa ha prosperado durante décadas construyendo sobre ideas ajenas. Lo hizo en un momento en que las fronteras de la propiedad intelectual eran más difusas, cuando los universos de ciencia ficción eran patrimonio cultural informal más que activo legal. Hoy, con el derecho europeo reforzando la protección de diseños y ampliando el alcance de la competencia desleal, GW puede usar herramientas que antes no existían para blindar un ecosistema que, paradójicamente, se formó gracias a la porosidad de esas mismas fronteras.

El caso recuerda inevitablemente a Chapterhouse Studios, el pleito estadounidense que acabó en un veredicto mixto -y que acabó quebrando al ratón-: GW ganó algunos puntos, pero no logró monopolizar un estilo. El derecho italiano es diferente. La noción de parasitismo ofrece una ruta más cómoda para una gran empresa: en vez de probar originalidad pieza a pieza, basta con convencer al tribunal de que la otra parte vive de su sombra. Y en este caso, Ghamak ha hecho lo bastante visible y estructurado como para servir de ejemplo. No es un enemigo al azar: es un aviso para toda una comunidad.

La paradoja es que GW intenta embotellar un río que lleva décadas fluyendo. Warhammer es un lenguaje visual compartido, no sólo un catálogo de productos. Sus jugadores, sus fans, sus creadores independientes han contribuido a expandirlo más allá de lo que la empresa por sí sola podría haber hecho. Pero el derecho no está diseñado para premiar comunidades difusas: favorece a quienes tienen estructura, abogados y capacidad de litigar. Y en esa asimetría, GW juega con ventaja.

Cuando el juez italiano dicte sentencia —o incluso antes— el ecosistema del hobby puede cambiar. Si GW gana, el efecto disuasorio será inmediato: menos creadores, menos diversidad, más miedo. Si pierde, los escultores ganarán un poco de oxígeno y la empresa aprenderá que no todo se puede domesticar. Mientras tanto, en las mesas de juego seguirán desplegándose ejércitos híbridos, mezcla de plástico oficial y proxies caseros. Como siempre. Porque antes de que GW proclamara su derecho divino sobre estos mundos imaginarios, ya estábamos jugando con ellos.