Durante unos meses, en algún punto entre 2020 y 2021, pareció que como sociedad habíamos aprendido algo. No fue una gran revelación, pero sí una idea elemental: si estás enfermo, no vayas a trabajar. Quédate en casa. No hay mérito en presentarse con fiebre, no hay profesionalidad en toser a un compañero a medio metro, no hay responsabilidad en convertir el lugar de trabajo en un foco de contagio. Era una noción tan básica que resultaba incómodo admitir que había hecho falta una pandemia global para interiorizarla. Durante un tiempo, al menos, pareció asumida.

Ese tiempo ya pasó.

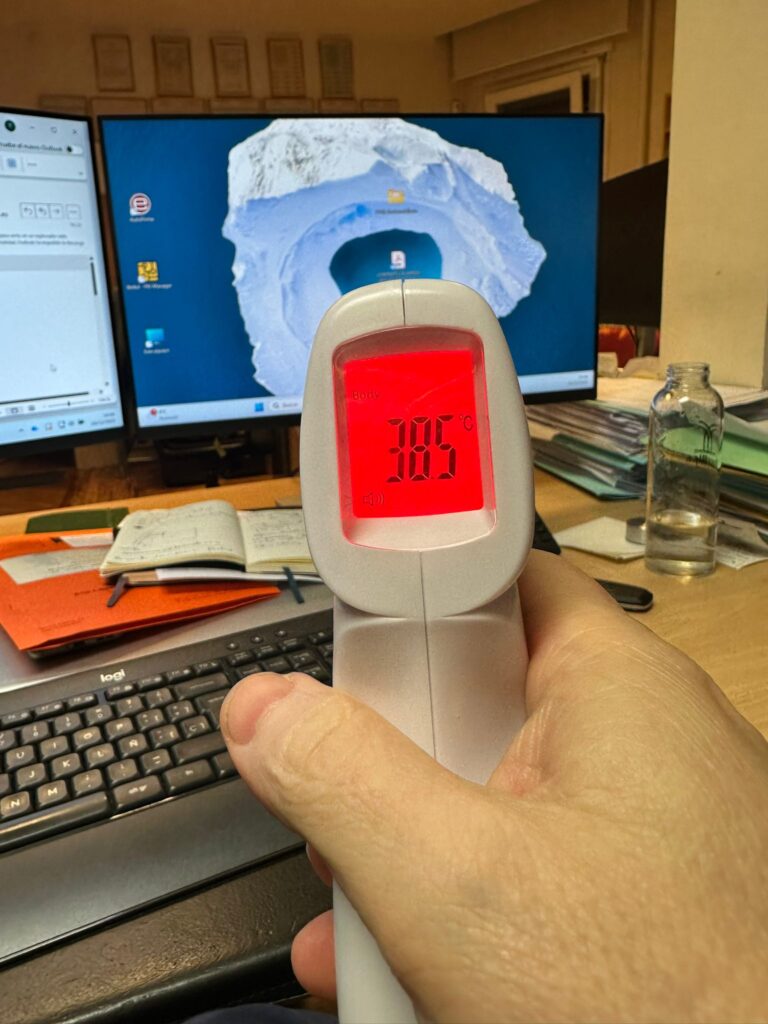

Y no hablo en abstracto. Hablo también de mí. Esta semana he ido a trabajar con casi 39 de fiebre. Lo he hecho convencido de que era necesario, de que no podía faltar, de que mi ausencia iba a causar un problema serio. Me creí imprescindible. Me senté delante de un ordenador mareado, sudando, rindiendo mal, pero con la sensación —absurda— de estar haciendo lo correcto. No lo estaba. No es responsabilidad: es pura inercia y una dosis considerable de ego.

Ya hemos vuelto a una normalidad que consiste en fingir que los cuerpos no importan, que la biología es una molestia secundaria y que los virus solo existen cuando protagonizan ruedas de prensa. Las oficinas vuelven a llenarse de personas con gripe, fiebre, congestión y tos persistente. A veces por decisión propia, muchas otras porque el mensaje sigue ahí, implícito o explícito: hay que estar. “No será para tanto”, “seguro que puedes aguantar”, “ya descansarás luego”. Como si “aguantar” fuera una virtud y no una forma bastante eficaz de empeorar las cosas.

Lo más inquietante no es que ocurra, sino lo rápido que lo hemos normalizado. No ha habido reflexión ni ajuste. Simplemente hemos vuelto a lo de antes porque es lo más cómodo para todos, empezando por quienes no asumen las consecuencias directas. Cuestionar esta dinámica obligaría a revisar demasiadas certezas: cómo se mide la productividad, por qué se sigue confundiendo compromiso con presencia física y hasta qué punto hemos interiorizado que enfermar es una molestia que hay que esconder.

Durante la pandemia se repitió hasta el cansancio —con datos, estudios y expertos exhaustos— que muchos contagios se producen precisamente en los espacios laborales compartidos. Se nos explicó que quedarse en casa cuando uno está enfermo no era falta de implicación, sino prevención básica. Que el teletrabajo era viable en muchos casos. Que la flexibilidad no destruía a las empresas ni paralizaba el mundo.

Pero ese aprendizaje tenía fecha de caducidad. No porque fuera incorrecto, sino porque incomodaba.

El relato actual es simple y peligroso: “ya no hay pandemia, así que no pasa nada”. Como si los virus hubieran desaparecido por decreto. Como si la ausencia de una emergencia oficial anulara cualquier responsabilidad colectiva. La enfermedad vuelve a tratarse como un asunto privado, incluso cuando sus efectos se reparten entre compañeros que no han elegido exponerse.

Aquí entra en juego una cultura laboral tóxica muy arraigada, que yo mismo he reproducido sin cuestionar: la glorificación del aguante. Esa idea de que ir a trabajar enfermo demuestra carácter, compromiso, profesionalidad. Que pedir una baja es exagerar. Que quedarse en casa con fiebre es casi sospechoso. Yo he comprado ese discurso. He actuado en consecuencia. Y el resultado no fue ejemplaridad, sino riesgo innecesario para otros y un rendimiento claramente peor.

Lo irónico es que, durante la pandemia, muchas empresas demostraron que podían ser flexibles. Que podían confiar. Que podían priorizar la salud sin que todo se viniera abajo. Y, sin embargo, en cuanto desapareció la presión externa, esa flexibilidad se replegó. No porque no funcionara, sino porque aceptar que funcionaba obligaba a reconocer algo incómodo: muchas normas laborales no son necesarias, solo heredadas.

Volver al “ven aunque estés enfermo” es trasladar el riesgo al individuo mientras se mantiene intacta la estructura. Se apela al sacrificio personal, pero se ignora el impacto colectivo. Se normaliza que alguien con síntomas se siente en una oficina cerrada, pero se cuestiona a quien pide quedarse en casa para no contagiar. Y así, poco a poco, se interioriza la idea de que el problema no es el sistema, sino quien no se adapta a él.

No se trata de vivir con miedo ni de dramatizar cada resfriado. Se trata de no olvidar una lección básica: compartimos espacios, aire y tiempo. Lo que le pasa a uno rara vez se queda solo en uno. Yo no era indispensable con 39 de fiebre. Nadie lo es. Pensarlo no nos hace responsables; nos hace parte del problema.

Quizá el verdadero fracaso no sea haber relajado las medidas, sino haber olvidado por qué existían. No eran exageraciones ni manías temporales. Eran respuestas prácticas a una realidad evidente. Fingir que ya no importa es cómodo, pero profundamente irresponsable.

Así que aquí estamos otra vez, en invierno, con oficinas llenas de toses, transporte público convertido en un experimento permanente y un consenso silencioso de que esto es “lo normal”. Como si no se hubiera demostrado que podía hacerse mejor. Como si aprender algo hubiera sido solo una obligación pasajera.

La pandemia no nos hizo más solidarios ni más conscientes. Durante un breve periodo, nos obligó —a empresas y a trabajadores— a comportarnos mejor de lo que queríamos. En cuanto dejó de ser obligatorio, muchos dejaron de hacerlo. Y otros, como yo, volvimos a creernos indispensables, incluso cuando apenas podíamos mantenernos en pie.